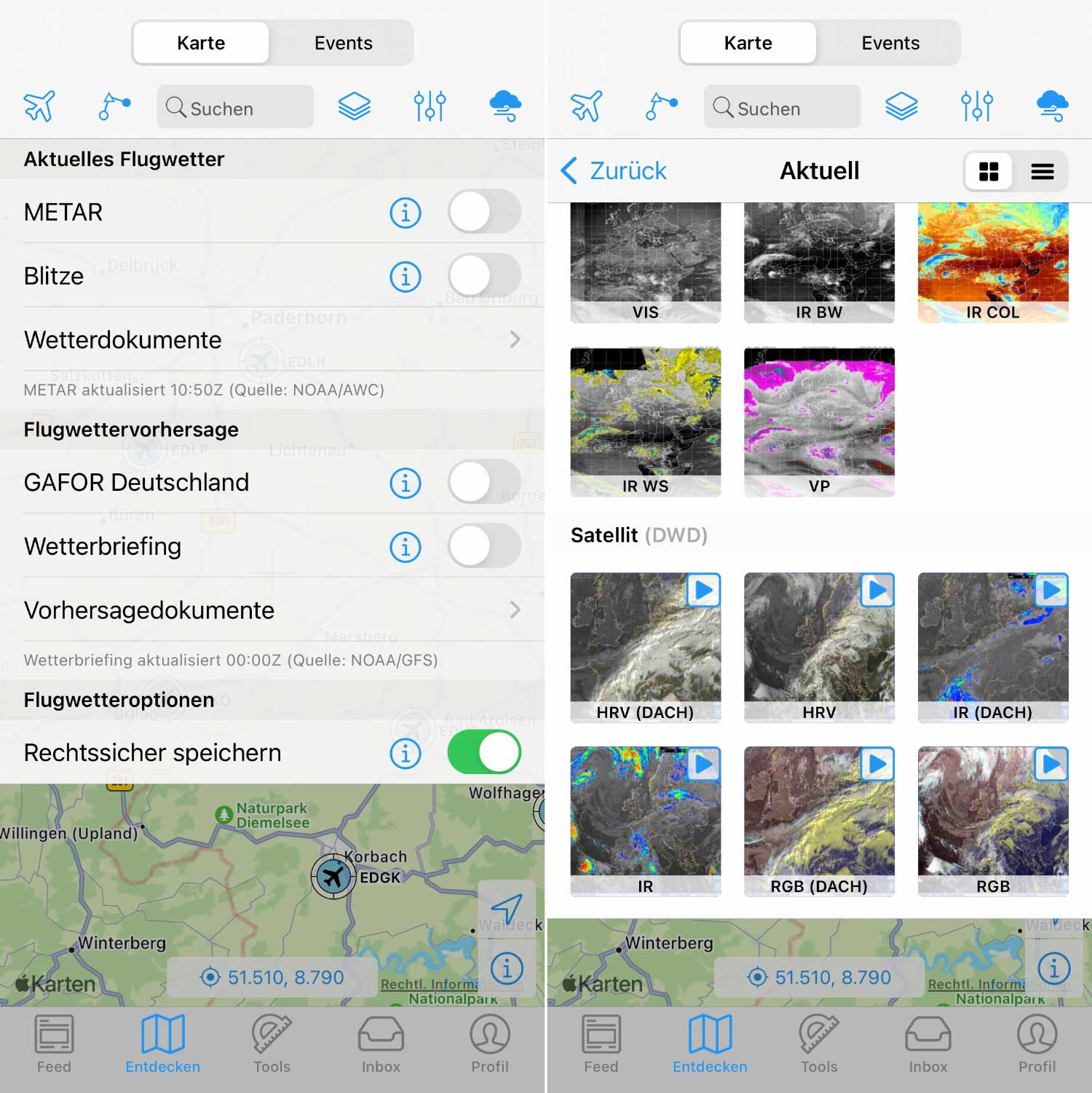

Folgende Kanäle werden angeboten

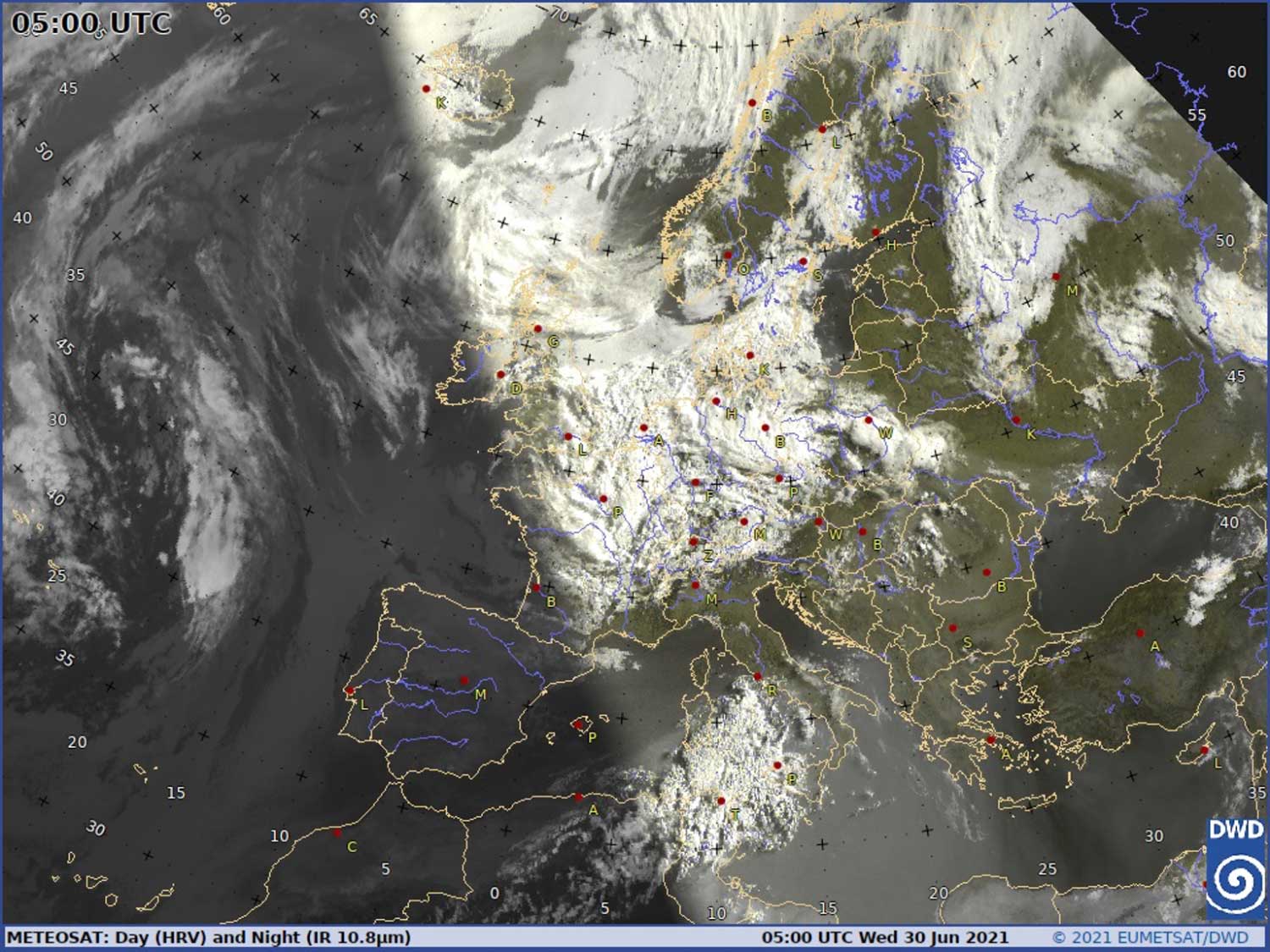

HRV HRV steht für High Resolution Visible. Diese Bilder stammen vom HRV-Kanal, der mit einem breitbandigen Radiometer den Spektralbereich zwischen 0.4 –1.1 μm abdeckt. Das Frequenzband HRV liegt im sichtbaren Bereich des Lichtes und hat den Fokus auf der Erfassung der Oberfläche (Wolken oder wolkenfreie Gebiete). Da man nachts auf dem HRV-Kanal wegen Dunkelheit nichts sieht, findet in der Dämmerungsphase ein Übergang zum Infrarotbild statt, siehe Beispiel weiter unten. Damit ist gewährleistet, dass die Bilder während der Nacht schwarz nicht schwarz bleiben.

Das Bild zeigt einen solchen Tag-Nacht-Übergang am frühen Morgen: Während in Teilen Osteuropas die Sonne bereits scheint und damit der HRV-Kanal verwendet werden kann, sieht man im westlichen Teil des Bildes ein IR-Bild.

Zur besseren Orientierung werden wolkenfreies Land grünlich und wolkenfreie Wasseroberflächen dunkelgrau eingefärbt. Ländergrenzen und Küstenlinien sind mit gelben Linien überlagert.

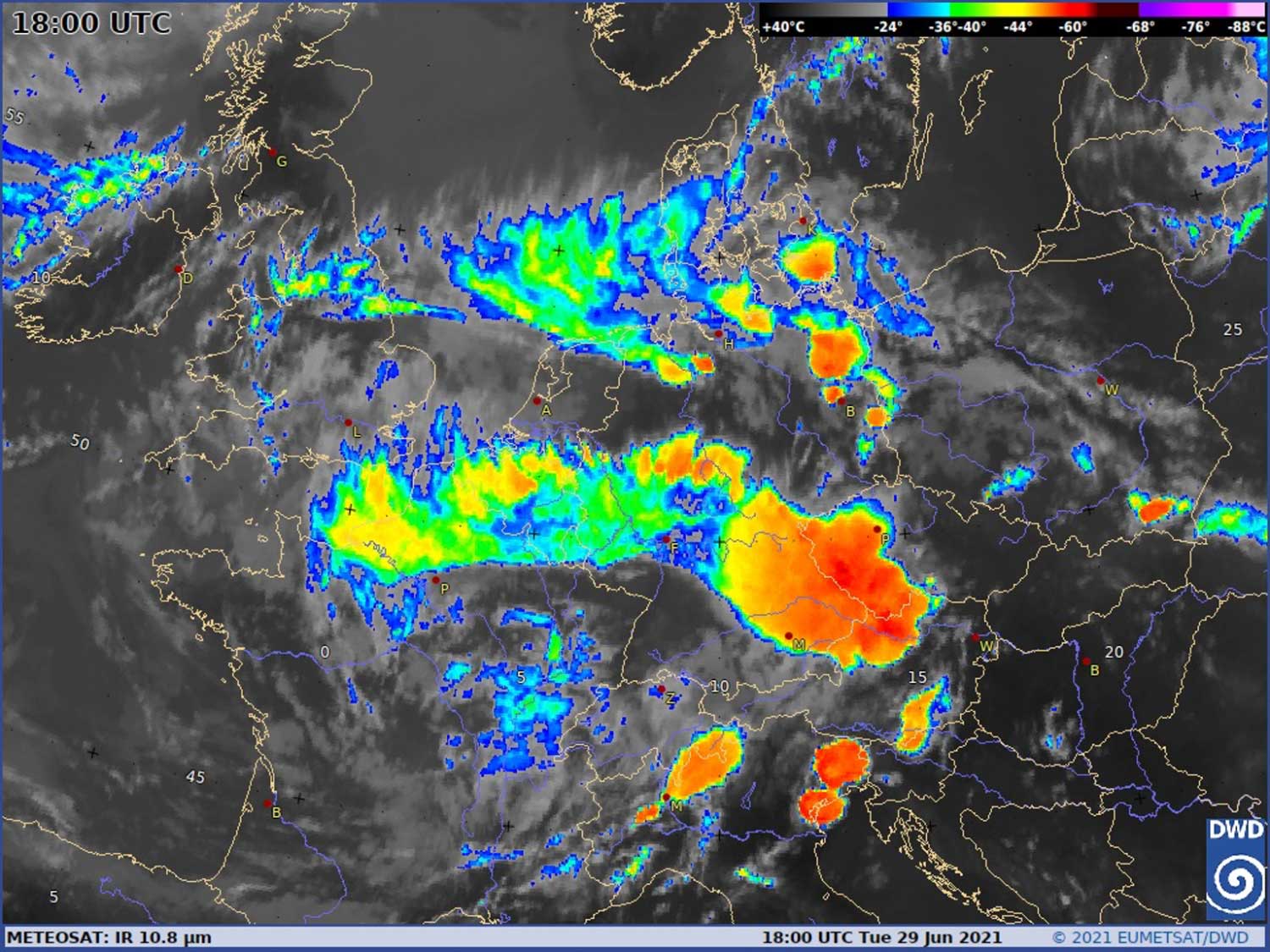

IR (Infrarot) Jedes „Objekt“ strahlt Wärmestrahlung entsprechend seiner Oberflächentemperatur ab. Diese Strahlung wird mit einem im Infrarotbereich empfindlichen Radiometer (Wärmesensor) gemessen. Bei wolkenlosem Himmel wird dann die Land- bzw. Wasseroberflächentemperatur ermittelt, bei Bewölkung erhält man die Temperatur an den Wolkentops.

Bei der Darstellung verwendet man quasi ein Negativ-Bild: warme Flächen, die viel Wärmestrahlung aussenden, sind dunkel gehalten, kalte Oberflächen mit nur wenig Wärmestrahlung erscheinen hell. Damit erreicht man, dass hochreichende Bewölkung wie z.B. Gewitterwolken (CB‘s) oder auch Cirrusbewölkung hell dargestellt werden. Die Infrarotbilder, die in der Nacht das HRV-Bild ergänzen, liegen in dieser Form vor. Jeder Helligkeitsstufe könnte dabei ein Temperaturwert zugeordnet werden.

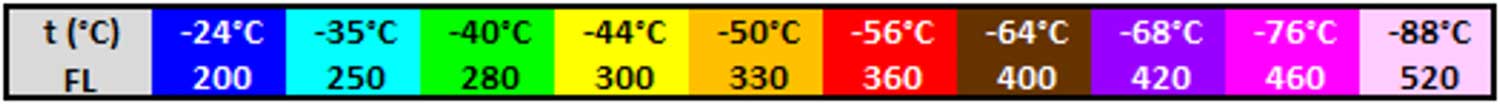

Bei dem eigentlichen Infrarot-Produkt wird die Zuordnung zu den entsprechenden Temperaturen erleichtert, indem Temperaturen unter -24°C nicht mehr in hellen Graustufen erscheinen, sondern farblich gekennzeichnet werden. Mithilfe der Legende kann man dann die Temperatur an den Tops abschätzen. Die dazugehörige Höhenangabe folgt allerdings lediglich der ICAO-Standardatmosphäre.

Ganz grob kann man sagen, dass die reale Höhe in einer warmen Atmosphäre (wärmer als Standard) höher ausfällt als angegeben und in der kalten Atmosphäre entsprechend niedriger.

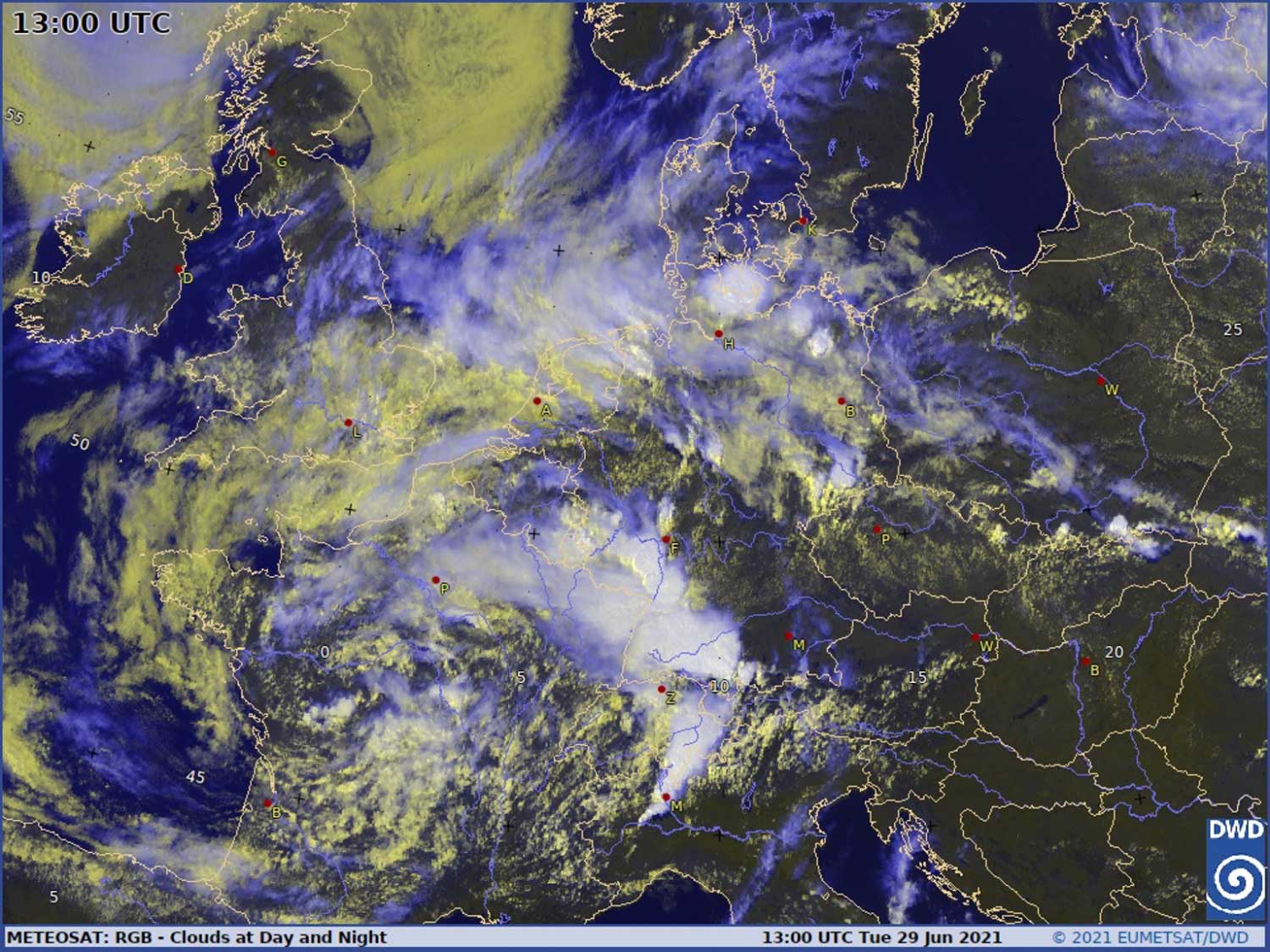

Vor allem im Sommerhalbjahr werden Gewitter und Wolkencluster mit ggf. intensiven Wetterer¬scheinungen durch ihre hochreichende Struktur und damit niedrige Wolkenoberflächen¬temperatur im IR-Bild farblich markant abgebildet (s.u.).Auffallend ist das große Cluster im Südostteil Deutschlands und über Tschechien, der nach ISA bei 56 oC liegt. Da die Temperatur an diesem Sommertag wesentlich wärmer als ICAO-Standard war, liegen die wirklichen Top höher als FL 360.

Die Abbildung zeigt eindrucksvoll die Gewitter-/Unwettersituation am 29. Juni 2021 um 18 UTC.

Die Zuordnung Temperatur – Höhe ist in der Legende sichtbar und wird im folgenden Bild nochmals verdeutlicht:

Bis zur Tropopause in FL 360 mit -56°C erfolgt die Höhenzuordnung gemäß ICAO-Standardatmosphäre, Oberhalb der Tropopause wird die Temperatur-/Höhenzuweisung (Farbtabelle) gemäß der mittleren Temperaturabnahme von 2oC/1000 ft fortgesetzt. In der Praxis kann die tatsächliche Höhe allerdings von der Standardatmosphäre abweichen.

Die Einfärbung aller Wolkentops unterhalb von -24 oC ist meteorologisch dadurch bedingt, dass man Wolken mit Gewitterpotential farblich hervorheben möchte. Da Gewitter zur Entstehung genügend Eispartikel im oberen Wolkenbereich benötigen wurde diese Grenze empirisch auf diesen Wert festgelegt, weil er mit der Praxis in Mitteleuropa gut übereinstimmt.

RGB-Bilder Hierbei handelt es sich um ein Mehrkanalbild, welches aus einem Rot-, Grün- und Blauanteil besteht (Red/Green/Blue). Tagsüber werden Komponenten mit HRV-Anteilen so gemischt, dass ein farbfotorealistisches Bild entsteht, in dem sich sogar die Wolkenstockwerke grob zuordnen lassen und somit eine Wolkenerkennung auch für den Laien erleichtert wird.

In der Nacht ist der Kanal-Mix vor allem auf die Erkennung tiefer Bewölkung und Nebel abgestimmt. Tiefe Bewölkung in Nebel sind auf einem einfachen IR-Bild oft nicht zu sehen, da die Oberflächentemperatur der Wolken ähnlich der Oberflächentemperatur der benachbarten Erdoberfläche ist. RGB-Tag und -Nacht sehen also völlig unterschiedliche aus und unterscheiden sich in ihrer Interpretation.

Die Abbildung zeigt ein RGB-Bild von der Gewittersituation am 29. Juni 2021 um 13:00 UTC.

Folgende Gebiete/Wolken kann man farblich zuordnen:

Grün - Wolkenfreies Land

Blau - Wolkenfreies Wasser

Gelb/Ocker - Tiefe und mittelhohe Wolken

Bläulich - Hohe Wolken (Cirren, Ci)

Weiß - Dichte und kompakte, hochreichende Wolken (Cumulonimbus CB und Nimbostratus NS)

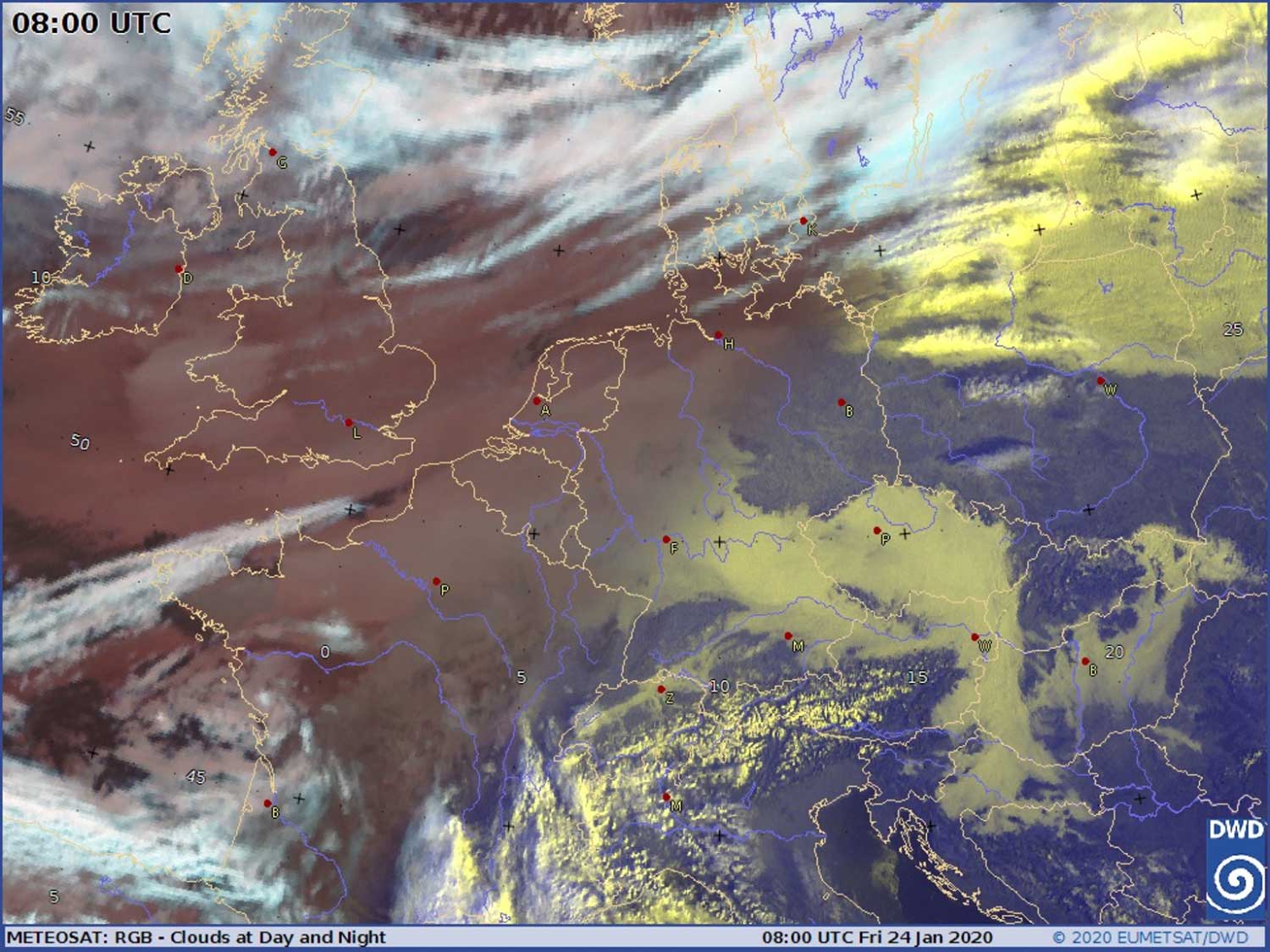

Das folgende Bild zeigt eine großflächige winterliche Nebelsituation mit Strahlungsnebel am 24. Januar 2020. Große Anteile Mitteleuropas liegen unterhalb einer Nebeldecke. Im nordwestlichen Bildteil zeigt sich der Nebel im RGB Nachtbild anhand der bräunlichen Farbgebung, im Südosten scheint dagegen bereits die Sonne. Hier erscheint tiefe Bewölkung gelb bis Ocker.

Nachts müssen die Farben des RGB-Produkts also komplett anders interpretiert werden. Der große Vorteil der Nachtbilder ist die Erkennung von Nebel bzw. sehr tiefem Stratus, falls keine weitere Bewölkung darüber liegt und diese abschirmt. In diesem Fall erscheint Nebel in einer rot-bräunlichen Farbgebung, tiefer Straus rosa bis hellrot.

Rotbraun bis Rot- Nebel u. sehr tiefe Wolken

Rosa bis Hellrot - Tiefe Wolken (Stratocumulus, SC)

Hellrot bis Türkis - Mittelhohe und hohe Wolken

Weiß - Dichte und kompakte, hochreichende Wolken